Das Schwerpunktthema Innovations- und Technologiemanagement umfasst die Identifikation, Gestaltung und Steuerung von Innovationsprozessen, vor allem unter methodischen und verhaltensorientierten Aspekten, sowie die Abschätzung, Bewertung und Anwendung von Technologien. Zu den hier angesiedelten Forschungsaktivitäten zählen neben der kooperativen Forschung auch Forschungsauftragsarbeiten.

Eine aktuell im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement durchgeführte Auftragsforschungsarbeit leistet einen Beitrag zu dem BMBF-geförderten Projekt TRIFOLD, welches inhaltlich an das EU-geförderte Kooperationsprojekt mit Tunesien FETRIC (Future European Tunisian Research Innovation Cooperation) anknüpft. Ziel von TRIFOLD ist, sechs in das Projekt eingebundene tunesische Forschungszentren zu befähigen, ihre forschungsstarke Rolle im nationalen Innovationssystem ausdrücklich auch wertschöpfend wahrzunehmen. In den Forschungszentren wird dazu ein maßgeschneidertes Paket an Maßnahmen zur Befähigung geschnürt und an einem konkreten Fallbeispiel – ein spezifisches Technologie- bzw. Anwendungsfeld – praktisch umgesetzt und evaluiert. Die Wilhelm Büchner Hochschule stellt dazu maßgeschneiderte Training-, Coaching- und Mentoring-Angebote bereit und führt vor Ort Aus- und Weiterbildungen in den Themenfeldern Innovationsmanagement und Business Case Development durch.

Der Forschungsschwerpunkt Innovations- und Technologiemanagement besteht aus fünf Forschungsfeldern. Die Forschungsfelder und die verantwortlichen Professor:innen sind nachfolgend aufgeführt.

Eine Auswahl der Publikationen zum Forschungsschwerpunkt Innovations- und Technologiemanagement finden Sie hier:

- Fachzeitschriften (Auswahl)

- Konferenzbeiträge (Auswahl)

- Fachbücher (Auswahl)

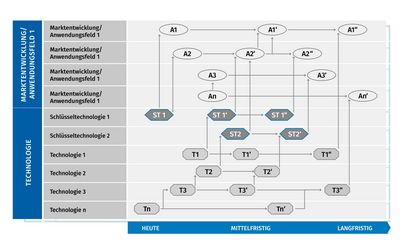

Technologievorausschau

Technologien prägen unsere Art des Arbeitens und Produzierens, die Versorgung mit Energie und Mobilität sowie unsere Freizeit, Kommunikation und auch unser Lernen. Sie sind Treiber der Gegenwart – und sie liefern die Schlüssel auf dem Weg in die Zukunft. In Unternehmen entscheiden Technologien über Wettbewerbsposition und langfristigen Erfolg. Ihre mögliche Entwicklung frühzeitig und methodisch gestützt zu antizipieren, ihre gewollte Entwicklung gezielt zu beeinflussen sowie ihre häufig heterogenen Verknüpfungen robust abzuschätzen, sind die zentralen Aufgaben der Technologievorausschau. Sie wird im betrieblichen Technologie- und Innovationsmanagement, bei der Ausrichtung von Industriebranchen oder in der staatlichen Forschungs- und Entwicklungspolitik angewendet.

Zentrale Projekte im Forschungsfeld „Technologievorausschau“ stellen die Drittmittelprojekte TRIFOLD (Technology Transfer and Innovation in Tunisian Research Centers) und DelphiNE (Ermittlung von Ressourcenschonungspotenzialen in der Nichteisenmetallindustrie durch eine Zukunftsanalyse nach der Delphi-Methode) dar. Weitere Forschungsleistungen im Jahr 2018 sind zwei durchgeführte Lehrveranstaltungen bzw. Fachworkshops, vier Publikationen sowie vier eingeladene Fachvorträge.

ERROR: Content Element with uid "6978" and type "sidebar_box" has no rendering definition!

Entrepreneurship

Entrepreneurship und Start-ups wird in der heutigen Zeit der digitalen Transformation eine hohe Bedeutung zugemessen. Dabei wird unter Entrepreneurship meist der Unternehmergeist oder das Gründen von neuen Unternehmen verstanden. Es geht um das Ausnutzen unternehmerischer Chancen sowie das kreative Gestalten von Prozessen bei einer Gründung oder einer Reorganisation in einer Phase des unternehmerischen Wandels.

Im Forschungsfeld „Entrepreneurship“ werden die hierzu benötigten Konzepte und Strategien sowie die notwendigen Softskills eines Entrepreneurs untersucht.

Ein zentrales Vorhaben dieses Forschungsfeldes ist die Gründungsunterstützung für Studierende und Absolventen mithilfe eines Existenzgründerstipendiums, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Der Förderantrag für das vom BMBF aufgelegte Programm „Forschung an Fachhochschulen" für die Fördermaßnahme „StartUpLab@FH“ wurde gemeinsam mit der Cologne Business School gestellt.

In der Lehre findet das Themenfeld „Entrepreneurship“ Niederschlag in Vertiefungen innerhalb bestehender Studiengänge und in einem Zertifikat. Das Zertifikat „Entrepreneurship“ kann in einer Variante ohne und einer Variante mit Start-up-Lab und Pitch erworben werden.

ERROR: Content Element with uid "6986" and type "sidebar_box" has no rendering definition!

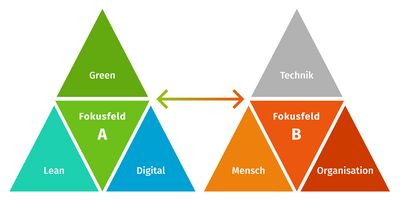

Digitale Produktion

Seit dem Start von Industrie 4.0 im Jahr 2011 zögern immer noch viele Produktionsbetriebe bei der Digitalisierung und Vernetzung ihrer Geschäftsprozesse, obwohl sie dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich stärken könnten. Umfragen zufolge liegt das Zögern überwiegend am fehlenden Wissen von Führungskräften und Mitarbeitern sowie an den Defiziten bestehender Vorgehens- und Reifegradmodelle, die häufig einen zu technikzentrierten Ansatz haben und dadurch die für eine digitale Transformation wichtigen Dimensionen Mensch und Organisation vernachlässigen. Im Forschungsfeld „Digitale Produktion“ werden daher folgende Fragestellungen betrachtet:

- Fokusfeld A: Wie gestalten sich Produktionsprozesse, die verschwendungsarm (Lean) sind, die Nachhaltigkeit unterstützen (Green) und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen (Digital)?

- Fokusfeld B: Wie gestalten sich dazu passende Vorgehens- und Reifegradmodelle für den Transformationsprozess unter Berücksichtigung der sozio-technischen Dimensionen Mensch, Technik und Organisation?

Die Ziele sind die Erforschung theoretischer Grundlagen, die Entwicklung eines Frameworks für weitere Arbeiten, prototypische Umsetzungen in der Industrie sowie die fortlaufende Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse.

In bisherigen Arbeiten konnten die Hindernisse bei der Digitalisierung sowie die Defizite bestehender Vorgehens- und Reifegradmodelle aufgezeigt werden.

ERROR: Content Element with uid "7017" and type "sidebar_box" has no rendering definition!

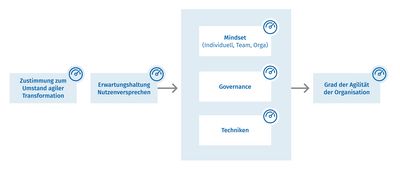

Temporäre Organisationen und Agilität

Die Frage, wie Unternehmen als Zusammenspiel einer Vielzahl von Menschen und Maschinen gemeinsam ein Ziel verfolgen, beantwortet in der Wissenschaft die Organisationstheorie. Durch die Digitalisierung und erhöhte Datenverfügbarkeit sowie vereinfachte Kommunikation ergibt sich für Organisationen die Notwendigkeit, sich schneller und effizienter an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Wir sprechen dann von organisationaler Agilität.

Organisationale Agilität ist ein Phänomen, dass in jüngerer Zeit erhöhte Beachtung im praktischen und wissenschaftlichen Diskurs erlangt hat. Aber die Frage nach Adaptivität und Flexibilität ist eng verwoben mit der nach Profitabilität und Innovativität. Sie steht in anderen Formen daher schon lange auf der wissenschaftlichen Agenda.

Offene Probleme in der Forschung bestehen in der Erklärung und Beschreibung von Systemen, die von außen betrachtet agiles Verhalten aufzeigen. Dieses Verhalten ist in der Regel nicht durch das Verhalten einer einzelnen Person oder Maschine im System zu beschreiben, sondern aufgrund des komplexen Zusammenspiels des Gesamtsystems.

Im Rahmen seiner aktuellen Forschung beschäftigt sich Prof. Nuhn unter anderem mit den Einflussfaktoren auf organisationale Agilität. Das heißt, welche Bedeutung hat beispielsweise ein kohärentes Mindset, wie ist die Governance-Struktur in einem Unternehmen ausgestaltet, welche Methoden und Techniken werden angewendet, und wie wirkt sich dies auf die Agilität insgesamt aus?

Zu diesem Zweck bindet Prof. Nuhn auch aktiv Masteranden und Bacheloranden ein. So wird ein Teil eines Erhebungsinstruments im Rahmen einer Masterarbeit konstruiert und validiert. Erkenntnisse sollen fortlaufend auf Konferenzen, wie dem IPMA World Congress im Jahr 2021, vorgestellt werden.

ERROR: Content Element with uid "7316" and type "sidebar_box" has no rendering definition!

Nachhaltigkeitsmanagement

Was bedeuten die 17 „großen“ Nachhaltigkeitsziele der United Nations für Unternehmen und andere Organisationen? Welche Rolle spielen diese Akteure, wenn es um Umwelt- und Klimaziele, gute Arbeit, Gesundheit und soziale Aspekte – auch entlang der Lieferkette – geht? Wie können Nachhaltigkeitsziele in Organisationen erfolgreich verankert und umgesetzt, neue Geschäftsmodelle erschlossen und wirtschaftlicher Erfolg dauerhaft gesichert werden? Und was haben Dieselskandal, Klima-Gerichtsurteile, die deutsche Fleischindustrie und der European Green Deal eigentlich mit „Corporate Social Responsibility“ und einer „großen Transformation“ zu tun? Diese und ähnliche Fragestellungen liefern die Grundlage für die – theoretische wie anwendungsbezogene – Auseinandersetzung im Forschungsfeld Nachhaltigkeitsmanagement.

Dabei wird schnell klar, dass der Blick über die Unternehmensgrenzen hinaus zu weiten ist, sei es auf die lokalen Gegebenheiten am Produktionsstandort in einer Industriezone, die Einbindung in global verzweigte Lieferketten oder ganz allgemein auf die sich ändernden Anforderungen durch Standards und Gesetze, die Rechtsprechung oder durch die Erwartungen wichtiger Stakeholdergruppen wie etwa Kund:innen, Mitarbeiter:innen oder die lokale Community. Das Forschungsfeld Nachhaltigkeitsmanagement ist dementsprechend vielfältig und weist Bezugspunkte zu anderen Forschungsbereichen und Disziplinen der Nachhaltigkeitsforschung auf. Aktuelle Forschungsthemen an der WBH liegen u. a. in den Bereichen „Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten“, „Stakeholder-Integration im Nachhaltigkeitsmanagement“ und „Multi-Akteurkooperationen“. Hier geht es etwa um die Frage, welche Instrumente geeignet sind, um Umwelt- und Sozialstandards in das klassische Zieldreieck des Beschaffungsmanagements zu integrieren – nicht nur, um steigenden Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch, um Lieferketten resilienter zu gestalten. In der Forschung zur Stakeholder-Integration werden aktuell Managementansätze untersucht, die darauf abzielen, durch den Einbezug verschiedener Interessengruppen (z. B. über Dialogformate oder Wesentlichkeitsanalysen) die Effektivität unternehmerischer Nachhaltigkeitsaktivitäten zu verbessern.

Hier lohnt sich ein genauer Blick, welche Stakeholder mit welchem Ziel in das betriebliche Nachhaltigkeitsmanagement einbezogen werden. Befragen Unternehmen etwa ihre Kunden, welche Nachhaltigkeitsthemen „am dringendsten“ erscheinen, besteht z. B. die Gefahr, dass sie Prioritäten für die eigene Lieferkette ableiten, die an den Anliegen der eigentlichen Betroffenen an globalen Zulieferstandorten vorbeigehen. Im kürzlich erschienenen Sammelband „Sustainability in Global Value Chains – State of the Art and Interdisciplinary Research Fields” (Kogan Page Verlag) werden Arbeiten aus der Teilnahme einer zweijährigen DFG Projektakademie zusammengefasst und erste Ergebnisse in diesem Themenfeld vorgestellt.

Die Forschung zur Stakeholder-Integration steht auch im Zusammenhang mit der übergeordneten Frage, welche Akteurgruppen in welcher Art und Weise bei der Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit mitwirken. Dieses Zusammenspiel wird auch als „Nachhaltigkeits-Governance“ bezeichnet, eine Steuerungsform, die in Zeiten globalisierter Wirtschaftssysteme und Problemlagen immer bedeutender wird, auch weil klassische nationalstaatliche Steuerung – im Wortsinn – an Grenzen stößt. Hier gilt es, die Rolle der verschiedenen Governance-Akteure zu untersuchen und die Chancen von transsektoralen Kooperationen auszuleuchten. Dazu gehören Partnerschaften zwischen staatlichen, zivilgesellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren, die etwa mit dem Ziel einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie („Grüner Knopf“), dem Schutz der Meere („Global Sustainable Seafood Initiative“) oder zum Erreichen von Klimazielen („Allianz für Klima und Entwicklung“) zusammenarbeiten.

Ein entsprechender Sammelband mit dem Titel „Multi-Akteurs-Netzwerke: Kooperation als Chance zur Umsetzung der Agenda 2030“ wird derzeit in einem Herausgeberteam gemeinsam mit Kolleg:innen der FOM Hochschule betreut und im kommenden Jahr erscheinen. Die Forschung im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement speist schließlich auch die Lehre an der WBH. So entstehen derzeit zwei Masterstudiengänge zu „Nachhaltigkeitsmanagement“ (MBA) und „Nachhaltigkeitstechnologien und -management“ (M. Sc.) sowie neue Lehrformate wie die Online-Veranstaltungsreihe „Transformator: Spannendes zur Nachhaltigkeit“. Außerdem war die WBH beim World Sustainable Development teach-in day 2020 mit dem Thema „Nachhaltigkeitsmanagement und Sustainability Governance“ vertreten.

ERROR: Content Element with uid "7322" and type "sidebar_box" has no rendering definition!